Cupramontana romana e medievale

|

Capitale del Verdicchio

|

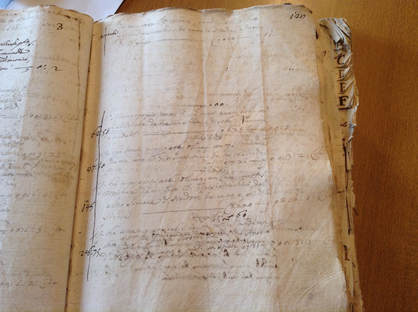

Nei catasti del Cinquecento e del Seicento si registra un aumento di «terre vignate» nella campagna cuprense con la precisazione di terra arborata cum la vite: una tecnica di coltura, vite maritata con l’acero campestre, detto volgarmente arbulu, annotata nelle contrade di Barchio-Esinante e di Alvareto nel catasto del 1544, una tecnica che andò progressivamente affermandosi dal Cinquecento in poi. Conviveva allora il Verdicchio con altri vitigni contribuendo all’abbondanza di vino che si registrava nel territorio nel Settecento e nell’Ottocento.

Solo tra la fine di questo secolo e gli inizi del Novecento ci si cominciò a specializzare nella piantumazione estensiva del vitigno Verdicchio, constatando come il vino prodotto fosse di grande qualità e pregio. Nel 1939 Cupramontana fu giustamente chiamata per la prima volta “capitale del verdicchio” per la sua ormai consolidata tradizione enologica, rafforzata dalla Sagra dell’Uva nata nel 1928, e soprattutto dalla passione che i contadini mettevano nella coltivazione della vite e nella cura della vinificazione. Nel primo dopoguerra e poi negli anni cinquanta qualche possidente terriero inizia la coltura intensiva della vite. Le viti erano basse, i sesti d’impianto fittissimi, non esistendo meccanizzazione. Accanto al Verdicchio c’erano ancora diversi tipi di Trebbiano, la Malvasia, l’Albanella. Il Verdicchio era vino da uvaggio, come del resto la gran parte dei vini bianchi del centro Italia. La vinificazione avveniva con una breve macerazione sulle bucce per avviare la fermentazione. Dopo la svinatura il mosto andava nelle grandi botti di quercia dove riposava fino alla primavera. I vini erano acidi, il clima molto più freddo di oggi, la vendemmia iniziava dopo la Festa dell’uva, la prima domenica di ottobre, e si prolungava fino ai Santi. Spesso veniva lasciato in vigna qualche grappolo fino a Natale che una volta vendemmiato si sgranava e si aggiungeva ai mosti per rafforzarne il grado e gli aromi. |

L'anfora e la Denominazione di Origine

Con il successo della famosa bottiglia a forma di anfora e del Verdicchio industriale negli anni sessanta, il modello contadino entra progressivamente in crisi. A Cupramontana si assiste al “boom” del Verdicchio, che spesso è un vinello mediocre e più spesso ancora uno spumantino gassificato. Si contano, in quegli anni, decine di cantine. Poche quelle che investono in qualità, molte delle quali soffrono il crollo dei prezzi e faticano a stare sul mercato.

I vigneti si fanno più larghi e produttivi. Le cantine si attrezzano con nuove tecnologie.

E nel 1968 nasce la DOC "Verdicchio dei Castelli di Jesi".

I vigneti si fanno più larghi e produttivi. Le cantine si attrezzano con nuove tecnologie.

E nel 1968 nasce la DOC "Verdicchio dei Castelli di Jesi".